Почему возникла Вологда, или Шаги колонизации Северо-Востока

В исторической науке внимание к освоению Севера Европейской части России в качестве самостоятельной проблемы сформировалось во второй половине XIX века. В. О. Ключевский впервые охарактеризовал колонизацию как «основной факт русской истории». В XIX веке общепринятым стало представление о колонизации Севера дружинами новгородских бояр, организующих торговые экспедиции и сбор дани. Основы современных представлений об освоении региона были заложены в 1920-е годы С. Ф. Платоновым, выделившим в своей книге «Прошлое Русского Севера» два разновременных пласта колонизации: начальный — промыслово-торговый и последующий — крестьянский. Им же были рассмотрены и данные о направлениях колонизации и соотношении ее потоков из новгородских и ростовских земель. И, наконец, в 1951 году А. Н. Насонов собрал в книге «"Русская земля" и образование территории Древнерусского государства» данные практически всех известных письменных источников по проблеме освоения Севера в X—XIII веках. Возможности «чистой» истории в условиях малочисленности письменных данных оказались практически исчерпаны, и для реконструкции процесса древнерусского расселения стали широко привлекаться данные антропологии, этнографии, диалектологии, топонимики, археологии.

освоении региона были заложены в 1920-е годы С. Ф. Платоновым, выделившим в своей книге «Прошлое Русского Севера» два разновременных пласта колонизации: начальный — промыслово-торговый и последующий — крестьянский. Им же были рассмотрены и данные о направлениях колонизации и соотношении ее потоков из новгородских и ростовских земель. И, наконец, в 1951 году А. Н. Насонов собрал в книге «"Русская земля" и образование территории Древнерусского государства» данные практически всех известных письменных источников по проблеме освоения Севера в X—XIII веках. Возможности «чистой» истории в условиях малочисленности письменных данных оказались практически исчерпаны, и для реконструкции процесса древнерусского расселения стали широко привлекаться данные антропологии, этнографии, диалектологии, топонимики, археологии.

Трудами поколений археологов установлено, что древнерусская колонизация оставила на  Севере заметные археологические следы. Конечно, они далеко не столь эффектны, как западноевропейские замки, и не столь богаты, как пирамиды, но их значение для нас исключительно велико. Н. А. Макаров подчеркивает, что очерченная по результатам археологических исследований зона существования постоянных поселений и соответствующих им больших могильников древнерусского времени на Севере в целом укладывается в границы, указанные автором «Слова о погибели земли Русской». Севернее и восточнее находки древнерусских вещей немногочисленны, но распространены на весьма значительной территории — до островов Ледовитого океана на севере и до Зауралья на востоке. Эта зона, очевидно, осваивалась преимущественно путем организации сезонных промыслов и временных экспедиций.

Севере заметные археологические следы. Конечно, они далеко не столь эффектны, как западноевропейские замки, и не столь богаты, как пирамиды, но их значение для нас исключительно велико. Н. А. Макаров подчеркивает, что очерченная по результатам археологических исследований зона существования постоянных поселений и соответствующих им больших могильников древнерусского времени на Севере в целом укладывается в границы, указанные автором «Слова о погибели земли Русской». Севернее и восточнее находки древнерусских вещей немногочисленны, но распространены на весьма значительной территории — до островов Ледовитого океана на севере и до Зауралья на востоке. Эта зона, очевидно, осваивалась преимущественно путем организации сезонных промыслов и временных экспедиций.

Земля неведомая, далекая, покрытая неуютными темными хвойными лесами... Вскоре край был обследован ватагами промысловиков и хорошо организованными данническими экспедициями вдоль и поперек. Использовались несколько ведущих в Заволочье больших и малых волоков, основывались поселения, строились и укрепления-«городки». За короткое по историческим меркам время, за два-три столетия, оказался освоен огромный край, населенный до того лишь малочисленными финно-угорскими племенами охотников и рыбаков, знавших лишь начала земледелия, сохранявших языческие верования и примитивную организацию общества. На гигантском протяжении от Южной Финляндии на северо-западе, побережья Белого моря на севере, и Зауралья на востоке археологи обнаруживают все больше материальных свидетельств вовлечения средневекового населения окраин в активный товарный и культурный обмен. Находят «типичные древнерусские», сделанные по лучшим для своего времени образцам, изделия городских и сельских мастеров — кузнецов, гончаров, ювелиров, стеклоделов. Это орудия труда, оружие, украшения, посуда... Обнаруживаются и привезенные из далеких стран Западной, Северной и Южной Европы серебряные и даже золотые монеты, разнообразные украшения из металлов и цветного стекла. Откуда эти свидетельства если не богатства, то достатка у людей, удалившихся на сотни «поприщ» от родных мест? Нужно полагать, что не туманы и не запахи тайги направляли потоки расчетливых и отважных колонистов. Сегодня специалисты разных профилей — историки, археологи, зоологи — утверждают: добыча драгоценного вывозимого за границу меха пушного зверя влекла славян-переселенцев из давно обжитых районов на таежные и даже тундровые просторы Европейского Севера и Северо-Востока.

обследован ватагами промысловиков и хорошо организованными данническими экспедициями вдоль и поперек. Использовались несколько ведущих в Заволочье больших и малых волоков, основывались поселения, строились и укрепления-«городки». За короткое по историческим меркам время, за два-три столетия, оказался освоен огромный край, населенный до того лишь малочисленными финно-угорскими племенами охотников и рыбаков, знавших лишь начала земледелия, сохранявших языческие верования и примитивную организацию общества. На гигантском протяжении от Южной Финляндии на северо-западе, побережья Белого моря на севере, и Зауралья на востоке археологи обнаруживают все больше материальных свидетельств вовлечения средневекового населения окраин в активный товарный и культурный обмен. Находят «типичные древнерусские», сделанные по лучшим для своего времени образцам, изделия городских и сельских мастеров — кузнецов, гончаров, ювелиров, стеклоделов. Это орудия труда, оружие, украшения, посуда... Обнаруживаются и привезенные из далеких стран Западной, Северной и Южной Европы серебряные и даже золотые монеты, разнообразные украшения из металлов и цветного стекла. Откуда эти свидетельства если не богатства, то достатка у людей, удалившихся на сотни «поприщ» от родных мест? Нужно полагать, что не туманы и не запахи тайги направляли потоки расчетливых и отважных колонистов. Сегодня специалисты разных профилей — историки, археологи, зоологи — утверждают: добыча драгоценного вывозимого за границу меха пушного зверя влекла славян-переселенцев из давно обжитых районов на таежные и даже тундровые просторы Европейского Севера и Северо-Востока.

Еще во второй половине XIX века в Никольском уезде Вологодской губернии создание крестьянином новой деревни-починка в лесу происходило так: «На время чистки новины починец ставит шалаш, который срубается из четырехугольных венцов, как и изба, но вместо печи по середине шалаша устраивается между двумя камнями очаг, дым от которого проходит в дыру в потолке, затыкаемую чурбаном или мешком с травой. Хлеб починец печет в соседней деревне, если "старина" далеко. После вырубки леса на новине первое дело "выпрятать валы ", то есть сложить вырубленный лес в валы...; затем жгут и "катают " валы, то есть перекатывают горящий вал вдоль новины. Это самая трудная и черная работа; руки становятся черными, просмаливаются и напитываются сажей так, что не отмываются. К этой копоти присоединяется дым, который починцы должны переносить в своих шалашах. В то лето, как посеют рожь, строят уж избушку, бьют в ней печь и привозят баб».

Потанин Г. Н. Никольский уезд и его жители // Никольская старина: Исторические и этнографические очерки. Вологда, 2000. С. 343-344.

Первоначальное освоение Северного края было охотничьим, торговым, военным и шло именно под знаком «мягкого золота». Бобр, белка, куница, выдра — многими тысячами их костей усеяна земля селищ древнерусского времени на Вологодчине. Отсюда пошла широкая европейская слава русских мехов, позже вывозившихся уже из Сибири. Севернее и восточнее добывались еще и соболь, песец, а на северных морях — ценный моржовый клык.

На основании археологических и этнографических материалов Н. А. Макаров предлагает реконструировать «технологию» промысловой колонизации в  следующем виде. Занятие пустующих таежных угодий сопровождалось созданием небольших охотничьих становищ — «станков», где рубилась маленькая избушка с земляным полом и очагом, внешне похожая на те, что сооружаются и сегодня в глубине тайги промысловиками. Эти «станки» были обитаемы преимущественно временно или сезонно. Занятия только лесными промыслами не могли надежно обеспечить поселенцев продовольствием, а доставка зерна через волоки была слишком дорога. Лишь некоторые из поселений, основанные у водных путей и в пригодной для ведения сельского хозяйства местности, становились постоянными, базовыми для значительной территории, освоенной «однобоко». По мере истощения ресурсов пушнины вследствие интенсивного промысла и климатических изменений колонизация получила выраженное сельскохозяйственное направление, изменившее и сам облик сельских поселений

следующем виде. Занятие пустующих таежных угодий сопровождалось созданием небольших охотничьих становищ — «станков», где рубилась маленькая избушка с земляным полом и очагом, внешне похожая на те, что сооружаются и сегодня в глубине тайги промысловиками. Эти «станки» были обитаемы преимущественно временно или сезонно. Занятия только лесными промыслами не могли надежно обеспечить поселенцев продовольствием, а доставка зерна через волоки была слишком дорога. Лишь некоторые из поселений, основанные у водных путей и в пригодной для ведения сельского хозяйства местности, становились постоянными, базовыми для значительной территории, освоенной «однобоко». По мере истощения ресурсов пушнины вследствие интенсивного промысла и климатических изменений колонизация получила выраженное сельскохозяйственное направление, изменившее и сам облик сельских поселений Севера. На этом втором (земледельческом) этапе колонизация Севера утратила свое яркое своеобразие. Освоение Севера стало в принципе схожим с процессом внутренней колонизации, развернувшимся в это время как в староосвоенных русских землях, так и в Западной Европе.

Севера. На этом втором (земледельческом) этапе колонизация Севера утратила свое яркое своеобразие. Освоение Севера стало в принципе схожим с процессом внутренней колонизации, развернувшимся в это время как в староосвоенных русских землях, так и в Западной Европе.

Процесс древнерусской колонизации невольно вызывает в памяти перипетии освоения североамериканского Дикого Запада и Аляски, знакомые нам с детства по произведениям Фенимора Купера и Джека Лондона. Речь не идет о научно выверенной аналогии, но, согласитесь, в чем-то эти движения были схожи: мобильные группы отважных переселенцев, борющиеся с природой, соприкосновение разных народов и культур, столкновение интересов, наконец. На основе событий своей истории предприимчивые американцы создали вестерн — целый жанр в литературе и киноиндустрии, где смогли дать волю своей фантазии. Наверняка и у нас в X—XIII веках, во времена заселения будущих вологодских земель и возникновения Вологды, не одни только непростые природные условия занимали умы переселенцев. Жаль, что сохранившиеся летописи и отдельные юридические документы отмечают сугубо политические события и почти не содержат сведений обобьшенной жизни и мотивах действий людей, их облике и характере.

Но оказывается, что весьма красноречивые свидетельства происходившего в те годы на Севере  можно получить буквально из-под земли. При археологических раскопках иногда обнаруживают вещи с надписями, например, деревянные цилиндрические пломбы от мешков с пушниной и знаменитые берестяные грамоты. Обычно эти небольшие прямоугольные куски бересты, испещренные буквами, процарапанными специальным острием-«писалом», содержат деловые и личные письма или, скорее, краткие записки. Первая грамота была найдена в 1951 году, сейчас их число в Новгороде достигло тысячи, единичные берестяные грамоты найдены еще в десяти древнерусских городах, в ряде других (в том числе в Вологде) обнаружены инструменты для письма на бересте. Историки вчитываются в процарапанные на бересте слова, радуясь каждому посланию, неожиданно и будто бы напрямую получаемому из прошлого, удаленного от нас на шесть и даже на десять веков.

можно получить буквально из-под земли. При археологических раскопках иногда обнаруживают вещи с надписями, например, деревянные цилиндрические пломбы от мешков с пушниной и знаменитые берестяные грамоты. Обычно эти небольшие прямоугольные куски бересты, испещренные буквами, процарапанными специальным острием-«писалом», содержат деловые и личные письма или, скорее, краткие записки. Первая грамота была найдена в 1951 году, сейчас их число в Новгороде достигло тысячи, единичные берестяные грамоты найдены еще в десяти древнерусских городах, в ряде других (в том числе в Вологде) обнаружены инструменты для письма на бересте. Историки вчитываются в процарапанные на бересте слова, радуясь каждому посланию, неожиданно и будто бы напрямую получаемому из прошлого, удаленного от нас на шесть и даже на десять веков.

В 1990 году в ходе раскопок под руководством В. Л. Янина в Новгороде обнаружена еще одна берестяная грамота, 724-я по счету. Это письмо, написанное сборщиком дани где-то на Севере и доставленное в Новгород. Вот его перевод на современный язык: «От Саввы поклон к братие и дружине. Оставили (покинули, предали. —А. С.) меня люди, хотя должны были собрать до осени![]() дань и привезти ее по первому (зимнему. —А. С.) пути. Случилось так потому, что Захария передал им, чтобы не давали Савве ни одного песца, поскольку он сам их соберет. Но о том меня не уведомил и сам тут не был. Так я остался ни с чем. Потом вдруг пришли люди от Андрея и отняли у людей всю дань. Восемь человек во главе с Тудором успели от них уйти. Подумайте, братья, как ему с дружиной трудно теперь там. А ведь не заплатившим мне дани сельчанам наш князь сам дал участки за Волоком... Пусть же вины моей не ищут, а если будет следствие, то хоть сегодня готов послать объяснительную грамоту».

дань и привезти ее по первому (зимнему. —А. С.) пути. Случилось так потому, что Захария передал им, чтобы не давали Савве ни одного песца, поскольку он сам их соберет. Но о том меня не уведомил и сам тут не был. Так я остался ни с чем. Потом вдруг пришли люди от Андрея и отняли у людей всю дань. Восемь человек во главе с Тудором успели от них уйти. Подумайте, братья, как ему с дружиной трудно теперь там. А ведь не заплатившим мне дани сельчанам наш князь сам дал участки за Волоком... Пусть же вины моей не ищут, а если будет следствие, то хоть сегодня готов послать объяснительную грамоту».

Благодаря названным именам действующих лиц исследователям удалось «расшифровать» место и время описанного действия. Савва — очевидно, высокопоставленный сборщик дани в одном из северных новгородских опорных пунктов, куда подчиненные ему люди-сборщики должны привезти дань, в частности, меха песцов для отправки в Новгород. Но давать дань людям Саввы не позволил некий Захария, имеющий право распоряжаться столь важным делом. Выяснилось, что Захария — посадник, высшее должностное лицо Новгорода, занявший этот пост в 1161 году и убитый в 1167 году. После его убийства новым посадником стал Якун — боярин с Прусской улицы Новгорода, на которой, кстати, и была найдена грамота № 724. Видимо, Савва и его подчиненный Тудор поддерживали именно эту группировку новгородской знати.

Другое действующее лицо — Андрей — оказывается ни кем иным, как суздальским князем Андреем Боголюбским, успешно взявшим дань с новгородских поселенцев. Уплата дани в то время означала признание подчиненности тому или иному князю и княжеству. Но плательщик был  вправе рассчитывать и на защиту со стороны государя (здесь снова вспоминаются современные американцы, обосновывающие свои законные требования к государству фразой: «Ведь я плачу налоги!»). Речь в берестяной грамоте, таким образом, идет не только об удачном взятии чужой дани, но почти что об интервенции! И маленькая дружина новгородцев во главе со сборщиком дани Тудором оказалась невзначай в положении скитальцев на «оккупированной» территории.

вправе рассчитывать и на защиту со стороны государя (здесь снова вспоминаются современные американцы, обосновывающие свои законные требования к государству фразой: «Ведь я плачу налоги!»). Речь в берестяной грамоте, таким образом, идет не только об удачном взятии чужой дани, но почти что об интервенции! И маленькая дружина новгородцев во главе со сборщиком дани Тудором оказалась невзначай в положении скитальцев на «оккупированной» территории.

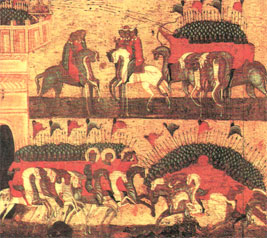

Как следует из комментариев, описанное в берестяной грамоте действие происходит в 1160-е годы где-то на северной окраине освоенных земель. Новгородский пункт сбора дани, ставшей предметом раздора, находится, видимо, еще в лесной зоне, поскольку упомянуты постоянные поселенцы-«сельчане», но, очевидно, уже в достаточно высоких широтах, так как в грамоте говорится о привозимых туда мехах песцов. Но даже сюда проникают отряды соперников-ростовцев. В XII—ХШ веках споры из-за северной дани между Новгородом и Ростово-Суздальским княжеством обострялись неоднократно: случались и взятия чужой дани, и перехват большой собранной дани военным отрядом (чем не излюбленное почитателями вестерна ограбление поезда!), и даже кровопролитные походы с участием тысяч воинов и штурмами городов.

Данные истории и археологии свидетельствуют, что первоначальное освоение Севера совсем не было похоже на заселение пустующих участков внутри государства земледельцами, ведущими почти натуральное хозяйство. Колонизация основывалась на вывозе добытых и собранных в виде дани высокотоварных продуктов промыслов и по динамике соответствовала темпам промысловых и военных походов своего времени. На памяти нескольких поколений территория Севера оказалась охвачена новыми промысловыми и данническими отношениями и покрыта сетью путей, соответствовавших этим экономическим и политическим связям. Узлами этой сети стали становища-«погосты», некоторые из которых стали затем центрами волостей. Принадлежность конкретной волости какому-либо из соперничавших княжеств основывалась как на «старине» — на праве первенства в ее освоении, так и на соотношении военных сил. Ростовские владения сформировались в ранний период вокруг мест сбора дани в Белозерье, по рекам Кокшеньге и Устье, у слияния Сухоны и Юга. Новгородскими данниками были жители лежаших севернее областей - Карелии, Заонежья, северного Заволочья, Подвинья и областей «за Двиной», Югорской земли. Столь же сложной выглядела и карта принадлежности северных земель Ростовской и Новгородской епархиям.

и военных походов своего времени. На памяти нескольких поколений территория Севера оказалась охвачена новыми промысловыми и данническими отношениями и покрыта сетью путей, соответствовавших этим экономическим и политическим связям. Узлами этой сети стали становища-«погосты», некоторые из которых стали затем центрами волостей. Принадлежность конкретной волости какому-либо из соперничавших княжеств основывалась как на «старине» — на праве первенства в ее освоении, так и на соотношении военных сил. Ростовские владения сформировались в ранний период вокруг мест сбора дани в Белозерье, по рекам Кокшеньге и Устье, у слияния Сухоны и Юга. Новгородскими данниками были жители лежаших севернее областей - Карелии, Заонежья, северного Заволочья, Подвинья и областей «за Двиной», Югорской земли. Столь же сложной выглядела и карта принадлежности северных земель Ростовской и Новгородской епархиям.

Сегодня остается неясной принадлежность в раннее время Ростову или же Новгороду земель у озера Лача и по Сухоне, в верховьях которой суждено было вскоре встать Вологде. Первый вологодский историк А. А. Засецкий, согласно сложившейся в XVIII веке традиции, полагал, что Вологду основали ростовцы, которых в XII веке новгородцы «вытеснили» вниз по Сухоне, к Устюгу. Некоторые другие исследователи, также исходя из общих представлений о ходе освоения Севера, приписывали основание Вологды напротив, новгородцам. Развитие науки не подтвердило истинность подобных схематических представлений. Между владениями непреодолимой границы, и тем более фронта в привычном нам сегодня виде, конечно, не было. Важнейшие водные пути и волоки использовались совместно, а неизбежные конфликты разрешались, видимо, по «праву сильного». Как событие отмечает летопись тот факт, что в 1219 году ростовцы не пропустили «сквозе землю свою» идущий в расположенные на Двине Тоймокары отряд новгородцев. В Новгородской первой летописи не раз встречаются записи о том, что (например, в 1320-х годах) «заратишася устьюжане с новгородци, изъимаша новгородцев, хто ходил на Югру, и ограбиша их». Описывая результаты военных походов, летописи перечисляют взятые укрепления и лишь затем отмечают взятую дань и «полон» — пленных. Как видим, в поддержании баланса сил на вновь освоенных землях важную роль играли укрепленные пункты, «повоевание» которых было непременной задачей военных походов.

Вот в какой непростой исторической обстановке возникла Вологда. Изначально она была не столько торговым и административным центром сельскохозяйственной округи, какой застал ее в XVIII веке А. А. Засецкий, сколько опорным пунктом на речном пути к редким поселкам промысловиков, плательщиков драгоценной дани.